八 財の保全と蓄積

すべて最大活用

前章においては「健康管理」の問題をとりあげ、われわれ人間は、この世において与えられた「生」をいかに健康で、しかも長命して生きるかということについて述べました。

そういう観点からして同様なことが、物や金についても言えるわけで、すべて与えられた物事をいかに最大限に活用するか、ということは、すべての物事に通ずる不動の真理だと言えましょう。

ところで、最大活用の真理は何かと申しますと、これは結局「ムダにしない」という六字に極まると思います。

そして自己に与えられた生命や能力及び時間を無駄にしないのみならず、他人の生命・能力・時間もなるべく無駄にしてはならぬと思うのであります。

たとえば、夜帰ってなすべき仕事があるのに、ついテレビに引き込まれるなどということは、自分の時間の無駄ですが、また人と約束した待ち合わせの時間に遅れるなどということも相手の時間を無駄にしたことになるわけであります。

また「教育」ということも、結局はその人の持てる能力をいかに最大限に発揮させるかという問題とも言えましょう。

浪費をおさえる

ところでこの「ムダにしない」という人生の最大最深の教えをわれわれは、昔からいかにして教えられ種蒔かれてきたかと申しますと、それは食事の時のご飯粒についても、その一粒さえ残すとよく叱られたものであります。

これが日本人の伝統に基づく教育の智慧であると思わざるをえません。

すなわち農耕民族として、飯粒ひとつぶを通してすべて「ムダにしない」という人生最大の真理を子々孫々に教え込みつづけて来たわけであります。

さて、その日本人がいつ頃からか、たぶん昭和三十年代の高度成長期に酔って、浪費が美徳だなどというとんでもないコトバに惑わされてきたわけですが、昭和47年のオイルショック以来、ようやく日本人本来の考え方へのUターンの兆候が現われ出したかに思われます。

さて、以下述べようとするお金の問題ですが、これについても、結局はムダ使いをしない、さらには「入るを計って出ずるを制す」という経済の根本真理となるのであります。

いかに収入が多くても、支出が収入を上回る人と、収入が前者に比べて少なくても、消費が収入を上回らない人を比べてみると、いずれが貧しくいずれが富んでいると言えるでしょうか。

言うまでもなく、後者すなわち支出が収入を超えず、剰余金の多い人ほど前者に較べて富んでいると言えるでしょう。

これがわたしの貧富観であって、収入の多い人必ずしも富める人ではなく、収入の少ない人必ずして貧なりと言えないのであります。

即ち各自の分に応じて、ムダ使いをしない人をもって、富みかつ堅実な人と言えるでしょう。

この点に関して日本の先哲二宮尊徳翁はきわめて平明に、その「分度論」を説いているのであります。

そして収入の二割五分を貯蓄することをもって、分度の基本線として力説しているのであります。

この二割五分説は、多くの事柄に通ずるいわば黄金律でありまして、この比率の応用範囲はきわめて広大と申してよいと思うのです。

とにかく消費、すなわちムダ使いを極力抑えるということであります。

「つきあい」という名の下に起こりうる出費も、決して軽視できないものと思います。

なにしろ、ゆきつけのスナックなどで「ツケ」で飲むことだけは、差し控えたいものであります。

基礎蓄積

さて、次にお金の問題で大事なことあh、基礎貯蓄ということであります。

父親として、子どもの成長を見通した上で、学費や結婚資金の予算を立て、もっとも出費の重なる40歳代にいたるまでの蓄財計画を立てねばならぬと思います。

またそれに先立つ30歳代には、家屋購入ローン支払いに追われがちでありますから、サラリーマンにとって資金の蓄積は、不可欠の問題というべきでしょう。

その資金づくりについては、まず基礎蓄積ということを多年にわたりっ提唱しているわけです。

つまり、それぞれの年代と家庭に応じた基本の目標額を取り決め、夫婦・子どもが一家をあげて目標達成までは、家計の緊縮節減を実行する他ないのであります。

なにゆえ基礎蓄積を重んずるかというと、ビル建設にも土台作りが肝心なように、例えば300万円の資金作りのために、基礎蓄積の100万円の土台作りが、何よりも緊急時であるわけであります。

たとえば、100万円の蓄積に要した労力と期間を仮に1とすれば、あとの200万円は1.5倍の労力と期間で成し得られるものであります。

ですから私どもは、なんとしても「基礎蓄積」を達成するまでは、耐乏生活に耐えなければならないわけです。

それにつけても「サラリーマン金融」ほどおそろしいものはないわけですから、一家破滅の憂き目に陥らぬよう、これだけは厳に慎しむよう重ねて力説せずにはいられません。

お金の使い方

とにかくわたくしどもは、たとえ金持ちになれなくても、少なくとも自己の「分」に応じて、金に困らぬだけの人間になるべく義務付けられているとも申せましょう。

そしてそのためには、二宮尊徳がその分度論で説いているように、各人がそれぞれの「分」に応じた生活態度を確立せねばなりますまい。

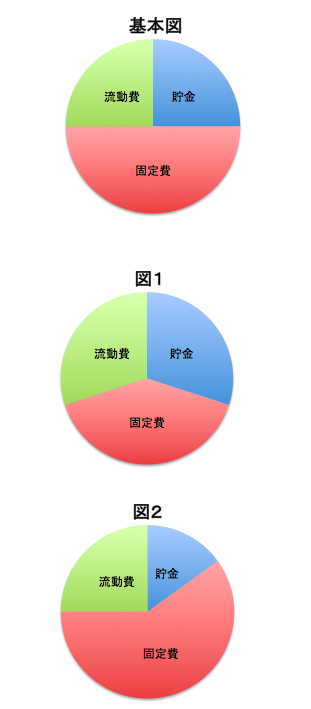

次に図示したように、これが家庭経済においてもっとも安定した基本的な比率であると言えましょう。

したがって、それを基本として多少の変動はあろうと思いますが、しかし一年を通してみますと、大体この基本線を遵守するようでなくてはなるまいと思われます。

とりわけ基礎蓄積の途上にある間は、図1のごとく貯金の比率が1/4を上回るくらいでなくては、達成はおぼつかないかと思われます。

とにかく、夫婦でよく談じ合い、目標額のその達成期間、そして支出比率を取り決めて健全な家庭経済の運営に、お互いに強力しあうことが望ましいと思います。

そして如何なる変動にも応じうる自己防衛対策を、各家庭で樹立する必要を通関する次第であります。

「森信三先生 父親人間学入門 8」 寺田一清著

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

お金を貯めることは人生において本当に大切ですね。

私も貯蓄をするようにしていますが、一番大切なことは、節約、無駄な出費をしないという習慣づくりだと思います。

一時的に収入が入っても、それに浮かれて使ってしまうと貯まるお金も残らない。

森信三氏が富むもの、貧するものの定義をされていますが、まさにその通りだと思います。

ただ、貯めるだけでももちろんダメで、使うべきところは使わないといけないと思っています。

たとえば祝いの時にはしっかり、もちろん法外に高価なものを用意する必要はないですが、相手のことを考えてふさわしいものを贈りたいですよね。

また、子どもの教育のために、できるだけ環境を用意できるものは用意したいと思っています。

ただ、逆に子どもが可愛くて、必要以上に子どもにプレゼントしたり、買い与えるということは絶対にしてはいけないと思っています。

それよりも、子どもの教育環境を整えていくために、貯めたほうがよいのだと思います。

ちなみに、お金を貯める際は収入が入ったら、そのタイミングで貯める分を取り出して、残ったお金で生活をする、というやり方だとたまりやすいようです。

私もその方法で、目標金額を貯めることができました。

関連記事

-

-

「教育は早いうちから」 江戸時代の子育て本 和俗童子訓に学ぶ 1

「和俗童子訓」は江戸時代の学者、貝原益軒が1710年に著述した書物で、日本で最初にまとまった教育論書

-

-

我が子をどういう人間に育てたいのか

私も全国を旅して、父兄の方々と話をしたものの一人ですが、その際、よくお母さん方にお尋ねしたものです。

-

-

子供には謙譲の気持ちを教えよう

子供には、考えに嘘や邪なところがなく、言葉は真実で偽りなく、非礼があってもそのことについて何も言わず

-

-

「子供を愛しすぎてはいけない」 江戸時代の子育て本 和俗童子訓(貝原益軒)2

<和俗童子訓の現代語訳 2> 子供がうまく育たないのは、両親、育てる人が教育について、正確なこ

-

-

子供には小さいときから礼儀を教えよう

礼儀は世の中に常にあり、人として生きる作法です。 礼儀がないのは人間の作法ではありません。動物

-

-

「子供を育てるときの心がけは人としての真心」 江戸時代の子育て本 和俗童子訓(貝原益軒)7

小さいときから、 心持ちは柔らかに 人を慈しんで 情の気持ち持って 人を

-

-

夫婦は1日に1度は二人だけで話す機会を

家庭教育について、その根本をたぐっていくと、結局、夫婦のあり方に帰着するように思われます。 そして