根を養えば樹はおのずから育つ

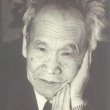

森信三先生講述から選んだ1〜30に及び、語録をお読みになられ、いかがお感じになられたでしょうか。

みなそれぞれの感想をおもちでございましょう。

この三十一ヶ条のうち、賛成同意は75%〜80%、否、100%全くその通りと、全面的に共感くださるお方も案外多いのではないかと思います。

言うなれば分かりきったあたりまえのこと、基本的な大事なことを押さえておられ、とりわけ変わったことを何一つ仰っておられないからです。

なかには厳しすぎると感ぜられた人もございましょう。

母と子の読書

それはともかくとしまして、森信三先生の教えの特色は、基本原理を明らかにし、建築と同じく、人間形成の基礎づくり、土台づくりを何よりも大事に優先せられるのです。

社会人として生きていく上でのしつけを重視するだけでなく、学習面での基礎づくりとして先ず、読み方すなわち朗読を大事にしました。

お金の面でも学力の面でも基礎蓄積の必要を力説しました。

あらゆる学力の基本は、国語の力です。

ですからそれでつまずかないために、一年生二年生のときは母親がついて、国語の読本を、親一回、子ども一回と交互に十回ずつ読むように指導されました。

ここにも森信三先生の老婆心というか、温かい指導法を感ずるのですが、いかがでしょうか。

「読み方」について今ひとり思い出すのは、童話作家の椋鳩十先生です。

とりわけ晩年は、「母と子の二十分間読書」の運動に、東奔西走しました。

そして北海道から沖縄まで、日本列島のあちこちで、「母と子」とで本を読む運動に火をつけました。

「母と子の二十分読書」とは、カンタン至極です。

教科書以外の本を

子どもが二十分くらい小さな声で読むのを

母が、かたわらにすわって、静かに聞く。

たった、これだけのことです。

しかし、ただこれだけのことが、毎日、毎日の積み重ねとなれば、どれだけ母と子の心のあたたかい交流ができ、そして鑑賞の力がつき、そして感動と自信の種まきとなることが十分想像出来ます。

そして半年続け、一年続けると、辛抱強さの意志力の芽生えになると思います。

だからこそ、全国的な母と子の運動ともなり、一年間に85,000の参加という実績をあげることが出来たのでしょう。

一見平凡ながらこの運動は注目に値すると私は考えております。

つづけることの大事さ

東井義雄先生の「根を養えば樹はおのずから育つ」とは、こういうことを指すのだと思います。

地中の根は、目立たない。

決して人目につくものではありませんが、コツコツとした地中の営みが、やむことなく続けられさえすれば、やがては芽を出し、成長し、大樹にまで発展するものだという確証を訴え続けるコトバです。

根とは、基本的な凡事です。

1 その凡事を軽んずることなく実行し、

2 やりつづけることの大切さを教えてくださるコトバです。

二つの大事なことをこの一語は訴えております。

「凡事」とは、平凡なあたりまえのこと、能力のあるなしにかかわらず、お金のかかることでもなく、誰でもやろうと思えばやれる事柄です。

たとえば、あいさつをする、とか、ハキモノをそろえる、ゴミを拾う、掃除をする、腰骨を立てる、ハガキの返事は必ず書く、等々です。

そうした凡事を徹底した人、いな今も「凡事徹底」のひとで、まず第一にあげたいのは、株式会社イエローハットの創業者であり、現相談役の鍵山秀三郎先生です。

わたくしにとっては、整理・整頓・掃除の功徳を教えてくださった先生です。

読者はすでにご存知のことと思いますが、少し紹介しましょう。

昭和八年八月、東京都千代田区に生まれ、男三人女二人の末っ子です。

靖国神社の近くで、随分甘やかされて育ったようです。

ところが、戦時中、山梨県への学童集団の疎開により、そこで栄養失調で視力障害をおこすほど飢餓を体験しました。

東京大空襲を機に、両親の出身地である岐阜県可児郡御嵩町に一家もろとも疎開をし、岐阜県立東濃高校を卒業しました。

その高校時代に、教わった国語担当の佐光義民先生から相当な感化影響をうけておられます。

今でも、佐光先生から教えられた言葉をよく覚えておられ、黒板にもお書きになります。

▲「涙定量 汗無限」

人が一生のうちに流す涙の量は一定ですから、若いころからせいぜい涙を流す。悲しみを味わっておくがいい。その反対に汗には定量がないから、働けるだけ働くがいい。

▲「過去相も、現在相も、決定相ではない。あくまで過程相に過ぎない」

たとえいまの境遇は悪くても悲観することはない。逆にいま良くても有頂天になってはいけない。あくまでも一時期の姿であって、固定したものではない。

高校時代からそうした言葉を心の糧として、努力精進せられました。

ところで、話はもどりますが、小学校六年生の時、大きな気づきを体験しておられます。

それは何か用事があり母の姿を探して山の畑へ行ったところ、母は汗みどろになってつるはしをもって畑を開墾しているのです。

その母の姿に打たれ、母を助けなければ、という思いに切り替わり、それ以後、二宮金次郎さんに返信したとのことです。

それまでは随分わがままな子だったそうですが。

このお話は私にとっても印象深く聞かせてもらいました。

ところで、高校卒業後、十九歳で単身東京に出て、求人広告により自動車用品取り扱いの会社に勤め、二十八歳で独立。

自動車一台から外商を始め、幾多の辛酸をなめつくして、いまでは一部上場会社にまで成長した、まさに立志伝中のひとです。

心根を培う

その鍵山秀三郎先生のよく伝えてくださる言葉として印象深いのは、

・箸よく盤水を回す

たらいいっぱいに注がれた水の中心に割り箸を立て、それを根気よく回していると、水はうねりを起こし、遂に回り出すということ。続けることの効力を教えてくださる言葉です。

・心温かきは万能なり

人間としていちばん大切なのは、才能や財力や学歴ではなく、心根の温かさ、温情ではないか。太陽のような熱と光の温かさではないかと教えてくださる言葉です。

・感謝にまさる能力なし

これは、石川洋先生のことばですが、鍵山先生がよく板書くださいます。何と申しても感謝にまさるものはありません。「針ほどのことも棒ほどに喜び、感謝する」こういう心がけの人になりたいです。

この三ヶ条の「継続」「温情」「感謝」を実行されている人こそ、わたくしの敬慕する鍵山先生で、きくところによればこのたび、社会のベスト・ファーザーとして先日受賞されたそうです。

子育てにおいても、何より大事なことは、親の愛情であることは、申すまでもありません。

きけばこの頃では、実際に幼児虐待の親もあるようで、嘆かわしいことです。

もちろん過保護もどうかと思いますが、ほんとうの子育ての智慧をもってほしいものです。

大学の付属病院の産科の看護婦長さんに聞いた話ですが、この頃の高学歴のお母さんは、乳幼児の育て方の本はよく読んでいますものの、実際の子育てについての気づきと感性に欠けている方が多いようです。

赤ちゃんの泣き声で、いまお乳がほしくて泣いているのか、おむつを取り替えてほしくて泣いているのか、抱っこしてほしくて泣いているのか、全くわからなくなっている。

なかには、お乳の飲ませ方さえ知らぬお母さんが増えているとのことです。

要するに、知識があっても、心の察しと気づきに欠けるということです。

なんと申しましても、子育てに限らず教育において大事なことは、観察・拝察・明察の「察」の心ではないでしょうか。

もちろん「察」と「気づき」は同じことで、ではどうすれば、気づきのある人間になれるのでしょうか。

その極秘伝として、鍵山先生から教えられたことは、

1、よく掃除をし「場」を清めること。それによって微差僅差の違いがわかるようになる。

2、人に喜んでもらうことを小さく積み重ねる。その反応のあり方がうれしくわかるようになる。

ということです。

感受性に鈍い私ですから、この基本的な二ヶ条はたいへんありがたいもので、さすがに、掃除、とりわけトイレ掃除にかけてこられた先生の実感せられる真理の開示と言えましょう。

この章のまとめとして申し上げたいことは、

「根を養えば樹は自ずから育つ」という「根を養う」とはどういうことか。それは、

1、基本となるもの、根本・基盤となることをよく知り、大事にすること。

2、知っただけでなく実行をしつづけること。

3、心根を養うように、よく察しよく気づき、温かいひと言をかけつづけること。

「三つのしつけ」 ー親も子も共に育ちましょうー 第八章(寺田一清著)

ーーーーーーーーーーーー

凡事徹底という言葉を鍵山氏の書籍ではじめて知りました。

毎日、あくまで、当たり前のことをやり続ける、徹底するという意味です。

当たり前のことなので、みんな当たり前の事として理解しているけれども、それを徹底して実行している人は必ずしも多くない。

当たり前のことを手を抜かずにやり続けると、凄いことが起こるという内容だったと記憶しています。

振り返ってみると、うちでは必ず息子にあいさつをさせます。

靴を揃えることもさせます。

朝、おきたらご先祖様に必ずあいさつさせます。

食事の前には必ずいただきますといわせています。

この辺りのことがいまは当然できているようになっていますが、例えばいつかやりたがらないときが来た時に、例外として許してしまうとそれからなし崩しでやらなくなるんだと思います。

逆に、やり続ければ自信をもって人様に出せる人間に育ってくれるんではないかと勝手に期待しています。(笑)

親子で朗読する、というのはいいですね。

共働き世帯では、時間を捻出するのは大変ですが、子どもの学力向上だけでなく、本が好きになるし、親との交流もできる。

うちの子は絵本好きなので、目につくところに絵本があるとすぐに絵本を持ってきて「読んでー」と言ってきます。

ただ、共働きなのでなかなか読んであげる時間を作れていない、というのが反省です。

朝早く起きてでも、子どもの一緒に本を読む時間をつくったほうがいいのかもしれませんね。

平日は私も、妻もなかなか息子と接する時間が少ないので、本気で検討しようと思います。

関連記事

-

-

子供には小さいときから礼儀を教えよう

礼儀は世の中に常にあり、人として生きる作法です。 礼儀がないのは人間の作法ではありません。動物

-

-

「詰め込み教育をするべきである」 江戸時代の子育て本 和俗童子訓(貝原益軒)6

子供が小さいときから、父、母、兄等の年長者に仕えさせ、お客様に対しては礼をもって応対し、読書、習字、

-

-

子供の好きなこと、親がしっかり選んでる?

幼い時から大人になるまで、父となって育てる者は子供が好きになることに気をつけて選び、子供の好みに任せ

-

-

時には飢餓感を体感させよ

「物が豊かすぎると、心はかえって衰弱する」と言われていますが、これは宇宙的真理のようです。 近

-

-

子供の先生を選ぶ基準は才能?それとも人柄?

子供に学問を教える時は、初めから人柄の良い先生を探しましょう。 才能や知識があっても、善徳を持

-

-

真の愛情は、母親の「人間革命」によって

真の愛情とは 今まで、子どもの「人間教育」について、親としてぜひとも心がけていただきたいと思う

-

-

女子の教育は「家事」を手伝わせるのが秘訣

前に、「わが子に、人間としての性根を養うには、結局腰骨を立てさせるほかない」と力説しました。

-

-

子供や若者は車内では必ず立つように躾よ

一大実践目標 今から三年ほど以前に、私どもの同志の中で、とりわけ異彩を放つ山本紹之介君は、毎月