詩歌の暗唱

先にわたしは「人間教育」の目標として、

1.いったん決心したことは必ずやり抜く人間に、

2.ほんのわずかでもよいから、とにかく他人のために尽くす人間に

という二か条を掲げましたが、この第一は、要するに意思力の鍛錬ということです。

そしてその秘訣は、わが子を「腰骨の立った人間にする」こと以外にないと力説しました。

さて次の第二は、かいつまんでいうと「人に対して親切な人間に」ということといってよいでしょう。

一口に親切な行いといっても、実際には際限のないことで、いちいち挙げれば切りのないことです。

そこで大事なことは、多くの親切な行いのうち、1つ2つにしぼって、これだけはどんな場合にも必ずやり抜く、という心構えが大切だと思うのです。

そうしますと、それら以外の「親切」な事柄も、次第にやれるようになるからです。

そして我々人間は、それぞれ良いことを身につけるためには、いろいろと人知れず心を使い、そのやり方について考えたり工夫したりするということを、つまり人から立派な人と言われるような人は、みな人知れず工夫しているということを、子どもさんがたの納得のいくように、時に触れてお話いただきたいのです。

後で「若者よ!乗り物で立とう!」ということを申し上げますが、これはこの親切な行いの一つとして、ぜひ実行していただきたいと思うからです。

それからもうひとつ、ぜひ子どもさんがたに躾けていただきたいことは、心身障害児や障害者を見て、子どもたちがこれを侮ったり、笑ったりしないようにしていただきたいということです。

作家の遠藤周作さんが子どもに対する「三つの約束」の一つとして、気の毒な体の人や弱い人をバカにするような子どもにはならない、ということを挙げていられるのはさすがと思います。

先天的でも後天的でも、いずれにせよ体に障害がある人は、まともな人間に比べて、それだけハンディキャップを追い、不幸な運命を背負うておられるわけです。

ですから、たとえそれが当人の過失によってもらたらされた障害であろうとも、そうした運命を負うている人を、健全な自分の五体と比べて侮ったり、優越感を味わうなどということは、人間として実に卑劣な卑しい所業だということを、わが子に対して十分に教えなくてはならぬと思います。

とにかく、私たちは、できるだけ人の気持ちを察する人間になり、子どもたちにもその種まきをしなくてはなるまいと思うのです。

そしてこれこそが真の情操教育の眼目ではないでしょうか。

情操教育の根本は、「忍びざるの心」すなわち人に対する思いやりの情を養うところにその根本があると申してよいでしょう。

したがって、単に音楽教育や図画教育などに夢中になるだけでは決して十分とはいえないでしょう。

それにはまず親たり教師たる人々が、相手の気持ちの察しのつく人間になることから、再出発するほかあるまいと思います。

しかしそれだけに、なかなか容易ならぬことなのであります。

そこで情操教育の一端として、ぜひお勧めしたいのは、詩歌の朗読とその暗誦ということです。

そもそも優れた詩・歌というものは、自然ならびに、生きとし生けるものの命を伝え、とりわけ人の命の愛しさをリズムに乗せて伝えるものと申してよいでしょう。

そしてそのような詩歌のもつリズムこそ、わたくしたち人間が、大宇宙生命に触れるための一つの重要な通路と言ってよいでしょう。

したがって古来我が国においても、詩歌の朗読から暗誦、ひいては作歌までが、古来伝統として一般庶民に至るまで、今なお脈々として伝えられているわけです。

と申しますのも、優れた詩・歌というものは、人々を導いて魂の開眼から究極としての真理への入門上、誠に有力な手がかりと言ってよいからです。

そこでわが子の年齢や学力に応じて、それにふさわしいような俳句や短歌や詩などを選んで、それを子どもたちに与え、できたら親子ともども暗誦するようになったとしたら、家庭における理想に近い情操教育といえるのではなかろうかと思います。

そもそも情操教育というものは、算数を教えたり漢字の書き取りを教えたりするようにカンタンなことではなく、根本的にはその人の生まれつきという点を持っておおいに血に根ざすことであり、容易なことでなく、もとより一朝一夕にしてできることではないでしょう。

従って、この点を深く認識した上で最善の努力を重ねるよりほかないと思います。

確かに、これまでお伝えした通り詩歌の朗読もよいでしょうし、その他小動物の飼育もいいでしょう。

また草花の栽培なども情操教育の一助となることと思います。

しかし、根本はなんとしても親御さんご自身が人間として心温かで、人の気持ちの察しのつく人になるということが、何よりも優先することではないかと思います。

すなわちこれこそがわが子の情操教育にとって、最深の根本条件と思われてなりません。

従ってそういう点から言うと、情操教育はまず親御さんご自身から、また教師自身からということになりましょう。

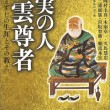

「家庭教育の心得21 母親のための人間学」(森信三著)17より

—————————————

詩歌というのは現代で言うと、俳句を教えている学校もありますが、多くの場合は歌になるのでしょうか。

そういえば、小学生、中学生の頃に歌った卒業のための歌とか、なんだか涙した記憶がありますね。

そのときの自分に取っては心打つ、何かを感ずる歌だったんだと思います。

今思い出したくらいなので、人生においてその歌が自分の人生の1つを形作ってくれているとは言えないですが、無意識なところで影響は与えているに違いないですね。

歌、というと2歳の息子は歌が大好きです。

もちろん、2歳なので意味はほとんどわかっていない可能性もありますが、それでもレパートリーを沢山持っています。

そして歌っているときは機嫌良く、テンションが高くなります。

歌を歌うということだけでも気持ちが晴れ晴れとして、子どもの心理的な面ではよい影響を与えてくれていると思います。

そのうち、意味もわかりだして、歌詞が意味するところを考え出すとさらに人の気持ちを考えるきっかけになるのかもしれません。

親が人の気持ちを察するようになるのが一番大切、と森先生は書いていますが頭で理解していても、察することができるためには訓練が必要だと思います。

胸を張って言えることかわかりませんが、わたしは息子が食べ物を残したり、モノを叩いたりしたら、食べ物、叩かれたモノ目線で息子にそれらの気持ちを伝えることをしています。

例えば息子がにんじんを残そうとしたら「にんじんさんが、『仲間と一緒になりたいよ〜。残さないで〜食べて〜。』と残されそうになっているにんじんの声を、わたしが代弁します。

また、息子がおもちゃのバスを叩いたら「バスさんが、『痛い痛いよ〜』って泣いてるよ」とバスの様子をわたしが伝えるようにしています。

そうすると息子はにんじんを食べたり、バスを叩かず優しく遊んでくれます。

これが情操教育というのかわかりませんが、すべてのものには命があり、その気持ちを考えるということを息子に自然と考えてほしいなと思っています。

わたし自身も学びがあり、モノを大切にしよう、と自分を見直すきっかけにもなっています。

関連記事

-

-

子供の先生を選ぶ基準は才能?それとも人柄?

子供に学問を教える時は、初めから人柄の良い先生を探しましょう。 才能や知識があっても、善徳を持

-

-

夫婦は1日に1度は二人だけで話す機会を

家庭教育について、その根本をたぐっていくと、結局、夫婦のあり方に帰着するように思われます。 そして

-

-

子どもの躾は母親の全責任!!

学校はあくまで知識を授ける場であって、「人間」としての軌道に乗せる八割以上の責任は、結局生んだ者の責

-

-

「子供を愛しすぎてはいけない」 江戸時代の子育て本 和俗童子訓(貝原益軒)2

<和俗童子訓の現代語訳 2> 子供がうまく育たないのは、両親、育てる人が教育について、正確なこ

-

-

一事を通してその最大活用法を会得させよ

流行のいかんにかかわらず「物を大切にしてエネルギーを生かす」ということは、万古不易の宇宙的真理です。

- PREV

- 九つほめて一つ叱れ

- NEXT

- 子供や若者は車内では必ず立つように躾よ