わが子を丈夫な子にする秘訣

体が弱くて、しょっちゅう病気をしがちなお子さんを持っておられるお母さんは、どんなことより、この点を一番心配するものです。

たとえ学校の成績はよくても、こんなことでは将来が案じられる、といつも心配でしょう。

ところがそうでない人は、健康の問題には、ケロリとしがちなものです。

しかし、それではいけません。

特に一生の健康の土台をつくる時機にあるお子さん方の健康については、母親はいつもこの点に心していなくてはいけません。

しかし、そうはいっても、ただ一般的に「健康が大事だ」というだけでは足りないわけで、そのうち大事な若干の急所を押さえてかからないといけません。

そもそも病気という者は、心身の調和のバランスを崩した状態と言ってよいのです。

したがって「健康の秘訣」とは、結局心身のバランスを常に正常に保つコツを突き止めるということになります。

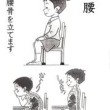

ではそれについて、第一に大事なことは何かというと、それは常に「腰骨」をしっかり立てているということです。

これは前にも言った通り、人間が性根を入れる極秘伝だけでなく、一切の根本になるわけです。

つまり、心身のバランス感覚を鋭敏にする本になります。

言い換えると、心身上の一切の偏りを鋭敏に嗅ぎ分ける平衡感覚のもとになるものです。

次に、食べ物でいうと、主食としては白米はどうもよくありません。

玄米か麦飯がなんといっても体のためによいわけですが、どうも料理の実権を握っている肝心の主婦の大部分がこの点の認識を全く欠けている現状です。

次の問題としては「甘いものは准毒物と考えて極力控えるように」ということです。

というのも子どもに甘い高級なお菓子ばかり食べさせると、まず歯がダメになり、次には骨が弱くてすぐ折れやすくなり、その上さらに困ったことに、神経質で根気の続かぬ人間になってしまいます。

つまり人間としての「根」が浮き上がるからです。

人間というものは、体は半ば野蛮人みたいに鍛えて育てないと、いざという場合に頑張りのきかん人間になってしまいます。

そこでおやつは、なるべく駄菓子を、しかも種類も三種類か五種類くらいに決めておくのがいいんです。

つまり、糖分のなるべく少ないものをやるというわけです。

それから飴をなめさせるのも良いでしょう。

この飴は噛まずに、いつまでもしゃぶらせるのは一つの大切な躾です。

つまり最後までなめて、噛まないようにさせることによって、かんしゃくを立てない辛抱強い人間にする一つの秘訣なんです。

また、空腹時には絶対に甘いものはやらないようにしましょう。

同じ量の当分でも、空きっ腹だとその吸収率は三倍以上。

夕食前にはお菓子は絶対にやらぬようにすることです。

そういう時には、小さな親指くらいののり巻きおにぎりを作って与えるようにしましょう。

体についての第三の注意は、なるべく小さい頃から、枕をしないで寝る癖をつけさすことです。

人間は枕をしないで寝ると、一日の疲れは一夜で取れるようにできているからです。

これは物理的にも証明ができるのです。

人間の頭は、体重の三分の一ほどの重さがあって、意外に重いのです。

ところが枕をして寝ると、頭の重さの何分の一かが首の骨を通って、脊椎の十二骨から十五骨へとその重みがかかるんです。

そこでそれに対して、筋肉が抵抗し、消耗します。

その消耗を補うために、血液がそこに集まります。

血液が集まることを、凝ると言います。

どんなにマッサージや、鍼、灸を据えても枕をして寝るのをやめない限り、凝るのは治りません。

枕をしなくなると、頭の重量は全部地球の中心へ消えますから、肩が凝るということはすっかりなくなるわけです。

そこで小さい子どものうちから枕をしない癖をつけておくのがよいわけです。

それにはまず、皆さんの方が今晩からやってみることです。

私は十日くらいで慣れましたが、普通の人はもう少しかかるかもしれません。

何しろ30年以上も枕をしてきた習慣を切り替えるんですから、二、三日というわけにはいかないでしょう。

大体2〜3週間かかると思いますが、その間多少落ち着かないで寝不足になることもありますが、それに打ち勝てば一生の宝を手に入れたようなものです。

それから、もう一つ、健康についていえば、睡眠の問題があります。

子どもは小さいうちは、なるべくよく眠るようにさせることです。

そこで大事なことは、夜は早く寝かせて、朝早く起きるようにさせるということです。

それにはただ口だけではダメで、とにかく朝になったら、いかに眠たがっても、早く起こしてしまうのです。

それを何日か続けていると、子どもは自然と早寝早起きになるわけです。

「家庭教育の心得21 母親のための人間学」(森信三著)10より

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

これを読んで意外だなと思うのは、すでに自分が行っている枕をしないで寝ること、というのがあることです。

肩凝りの治療のために整体に行った時に、先生から枕をしないで寝ることを推奨されたのですが、もう3年近く枕なしで寝ています。

もう全く違和感はなく、普通に寝れています。一緒にストレッチもはじめたので、どちらの効果があったのかはわかりませんが、良くなりました。

息子は今は、妻の枕で寝ています。遠くに移動してもいつの間にか妻の枕に移動してくる。

きっと妻の匂いがするんだと思います。

私が小さい頃も同じで母親の髪の毛を嗅ぐ癖がありました。

息子の枕、もとい、妻の枕なので妻にまず賛同してもらわないといけませんが話しようと思います。

健康で大切なこととして、森氏は挙げていませんが薄着であることも大切ではないでしょうか。

うちの子供には冬であっても室内では下着ともう一枚で2枚。

当然素足です。

外に出るときはそれにダウンジャケットを着せる。

手袋はよっぽど外にいる時間が長い時にしかつけません。

おかげで咳や鼻水は出ますが、熱が出ることは最近はめっきり少なくなりました。

和俗童子訓にも記載がありますが、質素簡素がいいということですね。

なるべく自然のまま、生活させようと思います。

関連記事

-

-

子どもは見てる 知ってる 感じてる

こころの察し ひとかどの教育者のような口調で述べてまいりましたが、実際のところ、学校教育の現場に立

-

-

子供には小さいときから礼儀を教えよう

礼儀は世の中に常にあり、人として生きる作法です。 礼儀がないのは人間の作法ではありません。動物

-

-

兄弟喧嘩は神がネジ巻きをした変態的スポーツ

親でありながら、我が子のどちらかを偏愛するなどとは、ちょっと考えられないことのようです。 しか

-

-

立腰(腰骨を立てる)は性根を入れる極秘伝

前にも申した通り、私は人間として大事なことの 第一として「いったん決心したら、たとえ石にかじり

-

-

子どもの躾は母親の全責任!!

学校はあくまで知識を授ける場であって、「人間」としての軌道に乗せる八割以上の責任は、結局生んだ者の責

-

-

根を養えば樹はおのずから育つ

森信三先生講述から選んだ1〜30に及び、語録をお読みになられ、いかがお感じになられたでしょうか。

- PREV

- 女子の教育は「家事」を手伝わせるのが秘訣

- NEXT

- 兄弟喧嘩は神がネジ巻きをした変態的スポーツ